火薬類危害予防の標語 ( 令和7年度 )

花火大会における煙火消費中の事故発生について(注意喚起)

煙火消費の機会が増加する年末年始を迎えるにあたり、経済産業省から徳島県を通じて下記のとおり、煙火消費に伴う火災を発生させないよう注意喚起がありました。

煙火事業者の皆様におかれましては、事故防止に万全を期されますようお願い致します。

火薬類の取扱いに伴う事故の防止について(注意喚起)

このことについて、経済産業省産業保安グループ鉱山・火薬類監理官から徳島県を通じて注意喚起の通知がありました。

この中で①煙火消費に伴う火災防止の徹底、②火薬類の保管・管理を始めとする安全対策の徹底、③防災対策の強化が求められています。

つきましては、引き続き火薬類の取扱いに伴う事故防止に万全を期すようお願いします。

災害・長期入院による手帳失効等の救済制度について

近年、全国各地において自然災害に罹災し保安教育講習会に参加できない受講者が増加しています。

また、病気により長期入院し同様に参加できない方もいます。

もし、手帳に記載された受講期限日までにこの講習を受講しなかった場合、火薬類保安手帳や火薬類取扱従事者手帳は失効することになっています。

この度、自然災害の罹災や長期入院により受講できなかった受講者に対して、新たに救済制度が設けられました。

手続きは下記フローチャートのとおりです。なお、申請書も掲示していますので、該当する場合はご活用ください。

「火薬と保安」の購読について

(公社)全国火薬類保安協会では機関誌「火薬と保安」を、年2回(1月と7月)発刊しています。

購読を希望される事業所は、徳島県火薬類保安協会にお申込みください。( 年間購読料 1,450円 )

保安教育講習料にかかるインボイス制度の領収書の取扱いについて

当協会は消費税に関しては、これまで課税売上高が1,000万円未満のため消費税の免税事業者として申告や納付を免除されています。

令和5年10月より消費税のインボイス制度が始まりましたが、当協会は引き続き免税事業者であることにいたしました。

つきましては、税務署からインボイス制度の登録番号の交付を受けておりません。

最近、保安教育講習料の領収書としてインボイス制度の登録番号を付した領収書発行のご要望がございますが、上記事情により当該登録番号を付した領収書の発行ができませんのでご了承ください。

花火等のイベントにおける煙火消費中の事故防止について(注意喚起)

このことについて、年末年始を迎えるにあたり花火大会を始めとする各種イベントが予想されることから、経済産業省産業保安グループ鉱山・火薬類監理官から徳島県を通じて注意喚起がありました。

また、本年は煙火による事故件数が大幅に増加しておりますので、煙火事業者、吹筒煙火保存会の皆様におかれましては安全対策の確認等、事故の発生防止の徹底に努めていただきますようお願い致します。

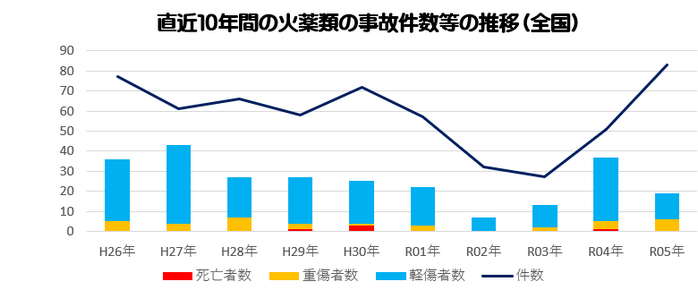

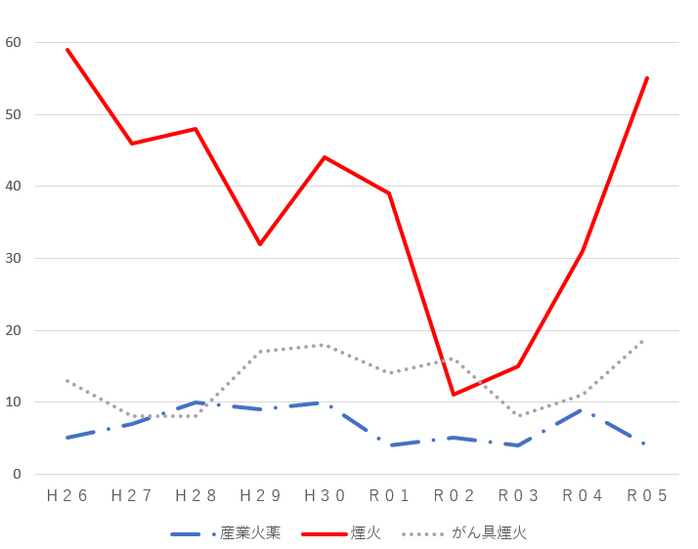

過去10年間における火薬類の種類別事故発生件数[ 全国 ]

(単位:件)

| 年 | 産業火薬 | 煙火 | がん具煙火 | 年計 |

|---|---|---|---|---|

| 平成 27 年 | 7 | 46 | 8 | 61 |

| 平成 28 年 | 10 | 48 | 8 | 66 |

| 平成 29 年 | 9 | 32 | 17 | 58 |

| 平成 30 年 | 10 | 44 | 18 | 72 |

| 令和 元 年 | 4 | 39 | 14 | 57 |

| 令和 2 年 | 5 | 11 | 16 | 32 |

| 令和 3 年 | 4 | 15 | 8 | 27 |

| 令和 4 年 | 9 | 31 | 11 | 51 |

| 令和 5 年 | 5 | 64 | 19 | 88 |

| 令和 6 年 | 14 | 51 | 22 | 87 |

|

合 計 |

77 |

381 |

141 |

599 |

|

|

- (2026/02/24)火薬類の生産等の推移を更新しました

- (2026/02/24)徳島県の金融経済概況を更新しました

- (2026/02/05)有効求人倍率を更新しました

- (2025/08/01)火薬類による事故を更新しました

- (2025/07/16)花火大会の日程を更新しました